昭和の楽園 “新開地” !

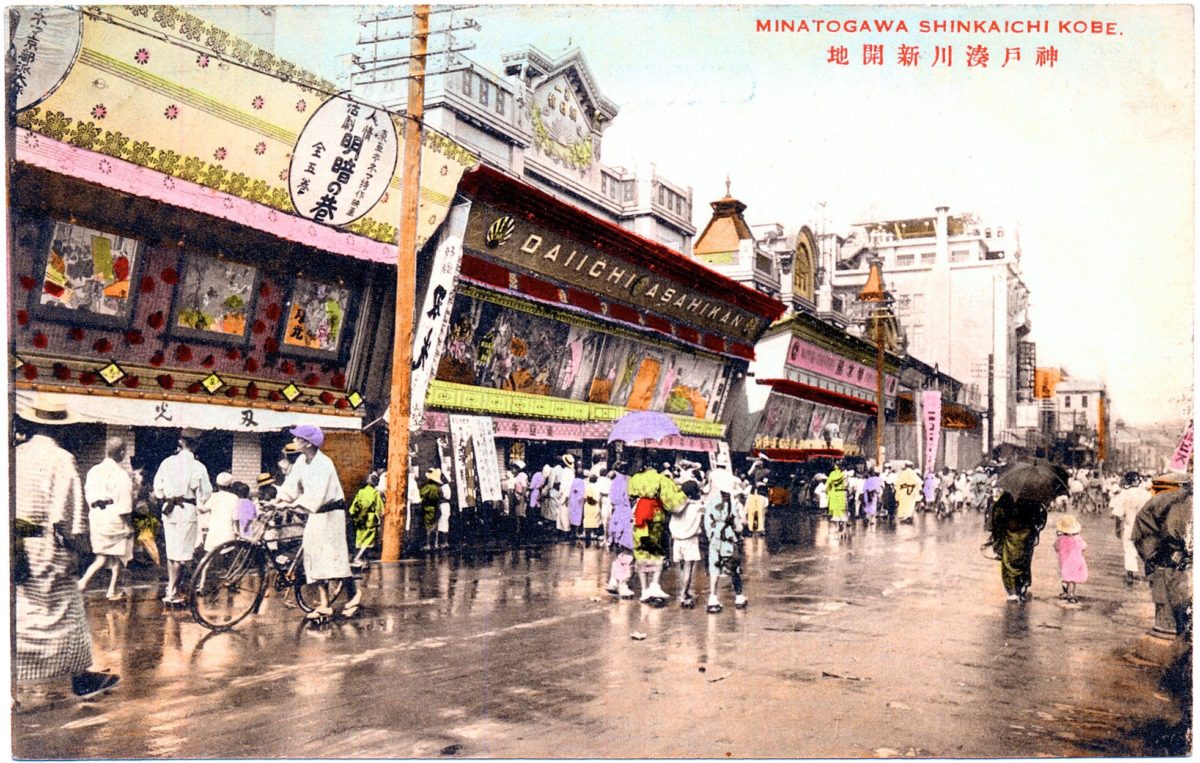

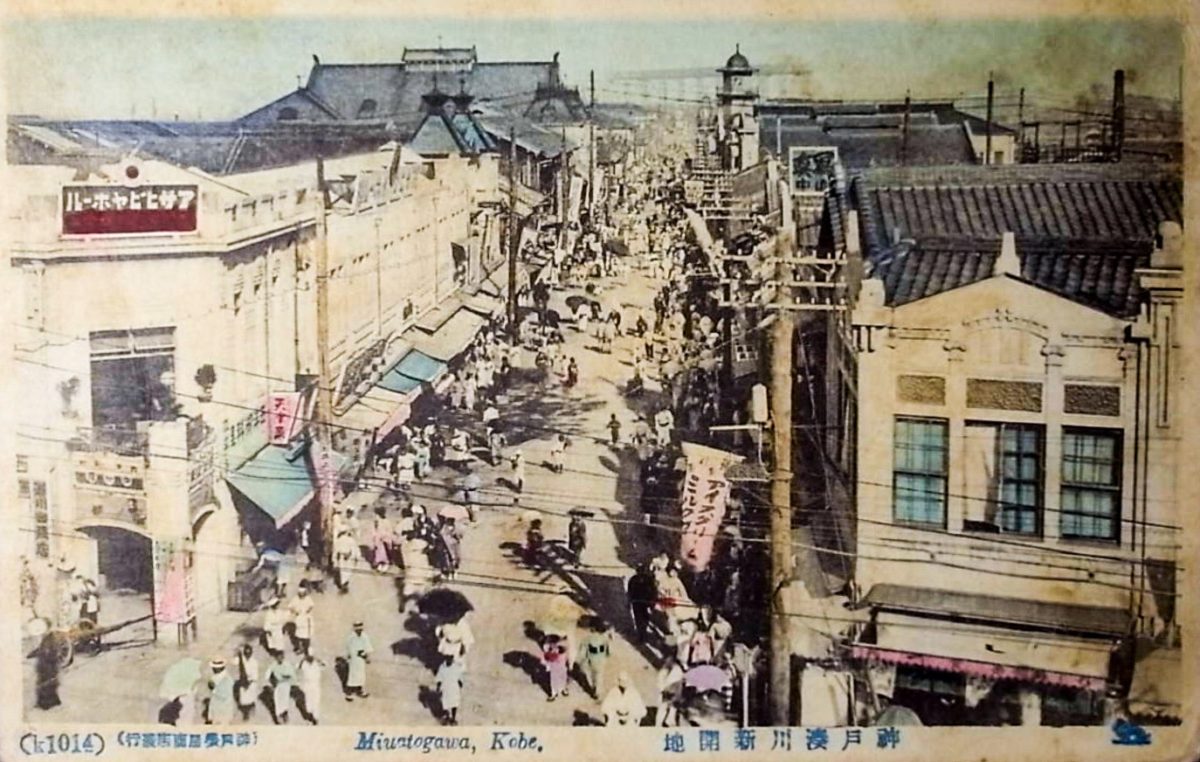

大正から昭和初期の神戸新開地

神戸 “新開地” は三宮から西へ車で10分。 関西人でも意外と新開地に行った事があるっ人て少ないんじゃないでしょうか?

商店街には大衆酒場が軒を並べ、お洒落なまち “神戸” のイメージとは程遠い下町のまちなみ。 昼間から地元のおっちゃんたちで賑わう立飲み屋もちらほらと。

異国情緒のあるハイカラなまちと、昭和風情の残る下町がすぐ近くで隣り合っているのも神戸の魅力のひとつなんじゃないかな?

神戸 新開地 はかつて “東の浅草” “西の新開地” と言われたほど栄えた町で、昭和の中頃までは関西を代表する一大歓楽街でした。

今も大衆演劇場や映画館が密集し、往時の面影を残こす新開地。「それではまた次回をお楽しみに、サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ ! 」の決めセリフで32年間「日曜洋画劇場」の解説を務めた淀川長治も兵庫区の出身で、若き頃には新開地にあった映画館に通い詰めたとか。

What's “新開地” ?

新開地とはその名の通り、新しく開かれた土地。1901年(明治34年)から始まった “湊川の付け替え” 工事に伴って、旧湊川の跡地を整備してできたのが始まり。現在、新開地商店街のある界隈は明治34年までは川の中だったという事になります。

古い時代から “天井川” だったとされる旧湊川。

六甲山からの土砂が堆積し、元々、川底が高かった旧湊川は大雨の度に氾濫を起こし多くの洪水被害をもたらしていました。 洪水の度に川底が上がり、次の氾濫に備えてどんどん高くなる川の堤防。

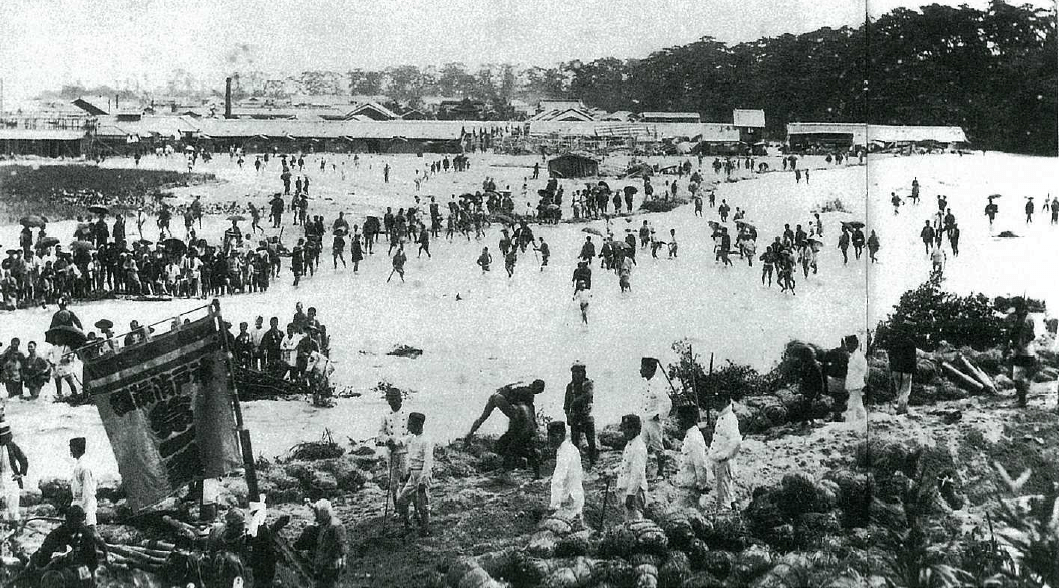

大雨で堤防が決壊した湊川(明治29年)

出典:「六甲山災害史」一般社団法人兵庫県治山林道協会

明治初期の神戸開港によってに神戸の雑居地に住み着いた外国人と、長らくの鎖国によって外国人に免疫のなかった日本人との不用意な接触を避けるには、当時8mはあったという旧湊川堤防の隔たりが、丁度、好都合だったみたい。

しかし、年月が経つにつれて逆にその隔たりが邪魔になります。 また、氾濫を起こす度に引き起こされる被害も見過ごせなくなり、「湊川改修株式会社」によって湊川を迂回させる河川の付替え工事が施工されます。

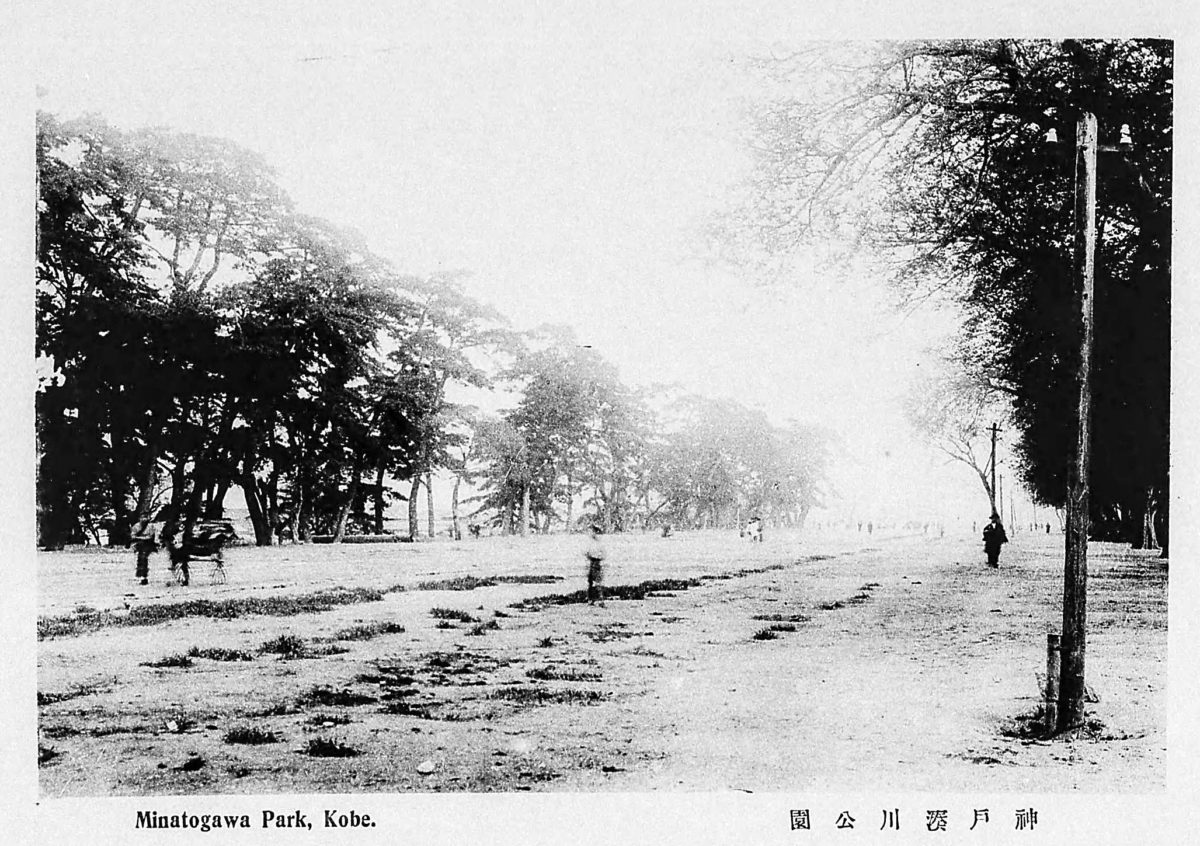

付替えられた湊川の跡地には “湊川公園” が整備され、公園から続く通りには数多くの芝居小屋や活動写真小屋が立ち並ぶ歓楽街が自然発生的に生まれました。

明治期の湊川公園

出典:国立国会図書館デジタルコレクション

新開地のランドマーク的存在だった劇場「聚楽館」

大正から昭和初期、全盛期を迎えた新開地本通りには「劇場24館、商店202軒」を擁し、また、神戸市役所が隣地に立地するほか、新聞社・電力会社・ガス会社などのライフライン機能が集積し、都市機能も充実。

戦前から昭和30年代半ばにおいて、まさに新開地は神戸の中心的市街地でした。

嗚呼、この頃の新開地に行ってみたい・・・

近代土木建築遺構 “湊川隧道”

“湊川隧道” は、湊川の付替え工事に伴って1901年(明治34年)に築造された日本で初めての近代河川トンネル。 会下山を貫通しているため、会下山トンネルともいわれています。 明治期の赤煉瓦建造物マニアには何んともたまらない萌えスポット。

出典 : 湊川隧道公式ウェブサイト

阪神淡路大震災で被災した新湊川の河川改修工事で、2000年には新湊川トンネルが出来て現在は河川トンネルとしての役目を終えていますが、当時の類いまれなる歴史的土木事業を評価する近代化建築遺構として保存されています。

延長604m、断面形状は幅約7.3m 高さ約7.6mの河川トンネルは、当時としては非常に大きい規模であると同時に、驚くべきはツルハシやノミ等を用いた手掘作業のみで施工されたという。

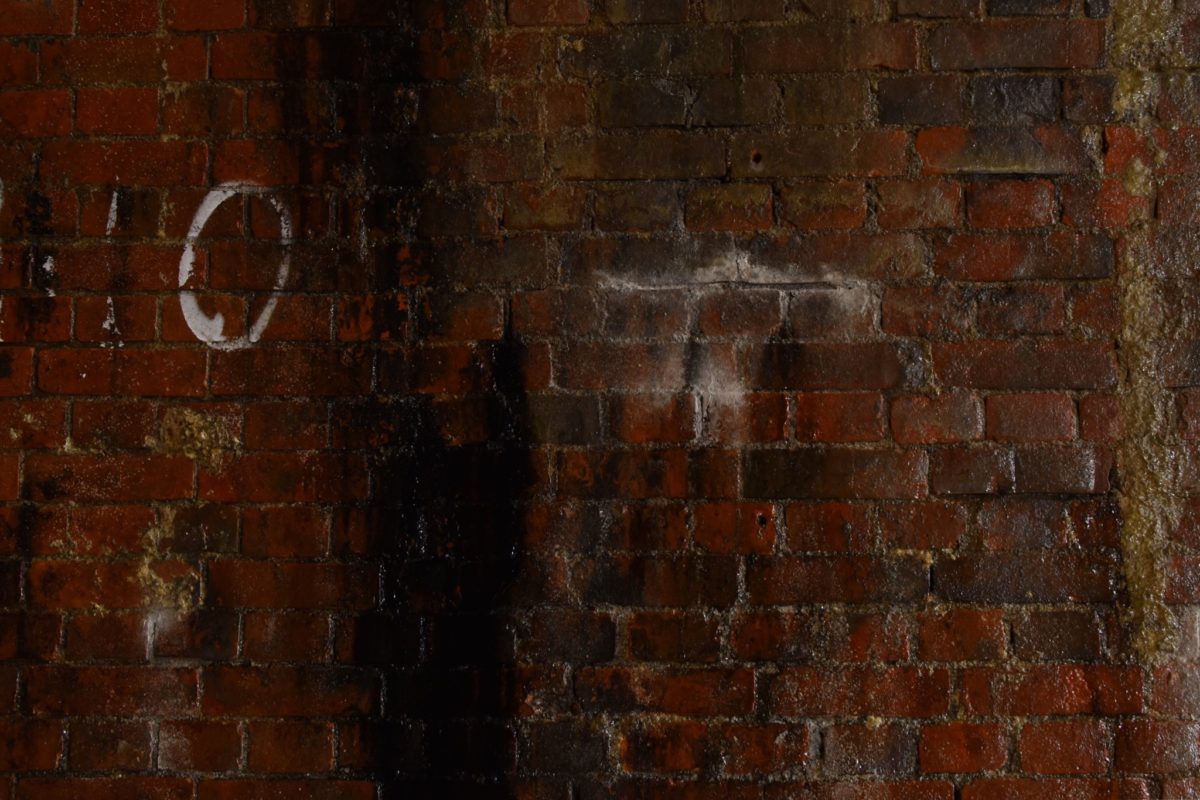

隧道の内壁は大阪泉州地方で生産された赤煉瓦で施工され、側壁はイギリス積み、アーチ部は長手積みが用いられています。隧道全体で、少なくとも450万個以上のレンガが使用されているとの事。

河川トンネルという条件を踏まえて、インバート部は煉瓦の上に花崗岩(御影石)を敷き詰め、洗掘や摩耗等への対策が十分になされています。使用された石材は、岩質や当時の石材産地の状況などかーら、岡山県の北木島をはじめ瀬戸内海の複数の産地から運ばれたと推定されます。

現在は「湊川隧道保存友の会」によって月1回のペースで一般公開が行われ、あわせてミニコンサート等が開催されている湊川隧道。

近代土木建築遺産である湊川隧道と、一時代を築いたレトロタウン新開地をゆっくりと散策する、いつもとは一味違った “神戸” のまち歩きも楽しいものです。

明治期の歴史的土木建築事業

-

-

「琵琶湖疏水クルーズ」明治時代の夢と130年の歴史を乗せて桜の水路を行く!

Contents 明治期 京都の壮大なプロジェクト夢の “琵 ...

今回行った場所

新開地 新開地情報サイト

湊川隧道 公式WEBサイト