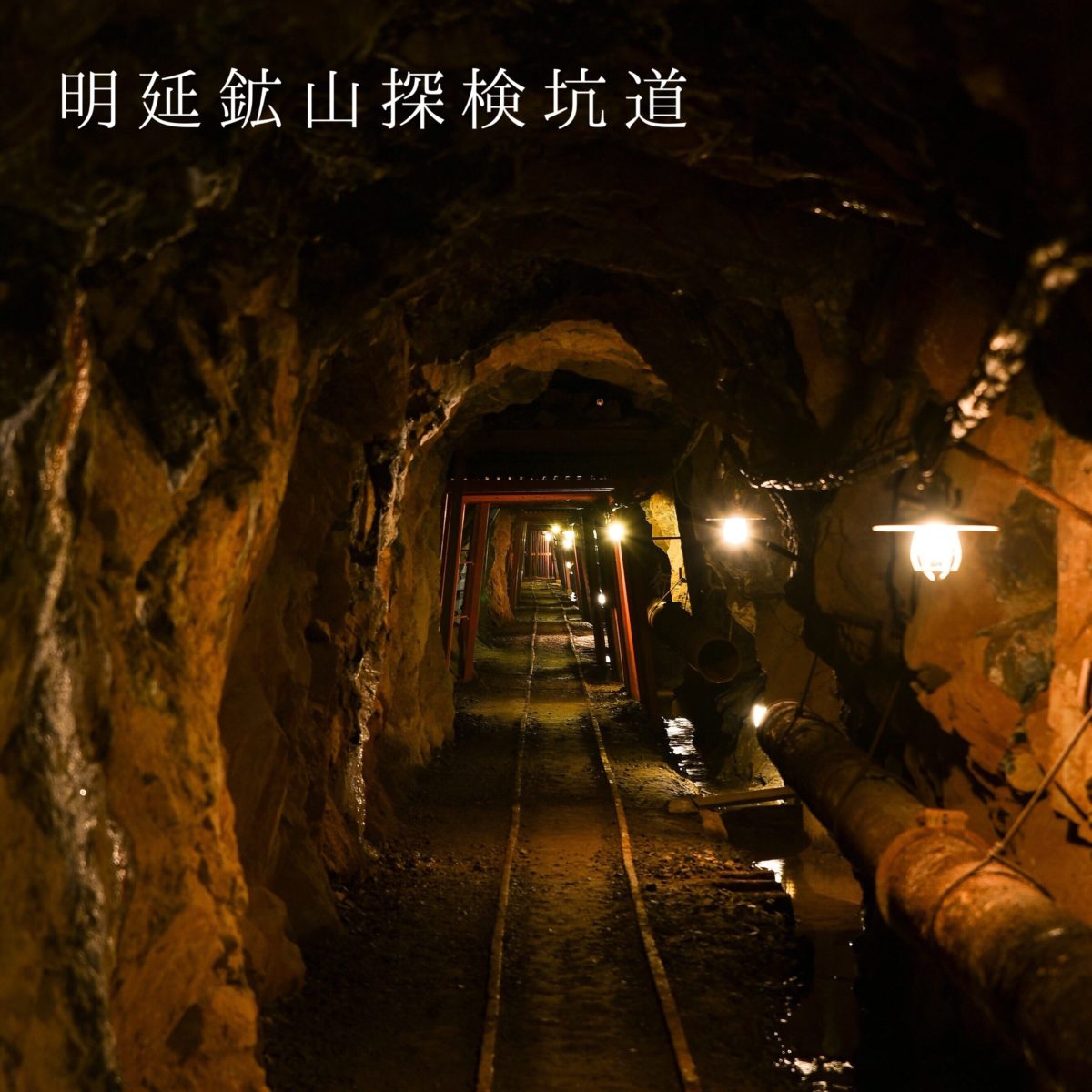

明延鉱山探検坑道

むかしむかしコロンブスは “黄金の国ジパング” を目指して旅に出ます。コロンブスがそう呼んだアジアの小さな島国「日本」は、かつて世界が羨むほどの 金・銀・銅などの資源大国だったのです。

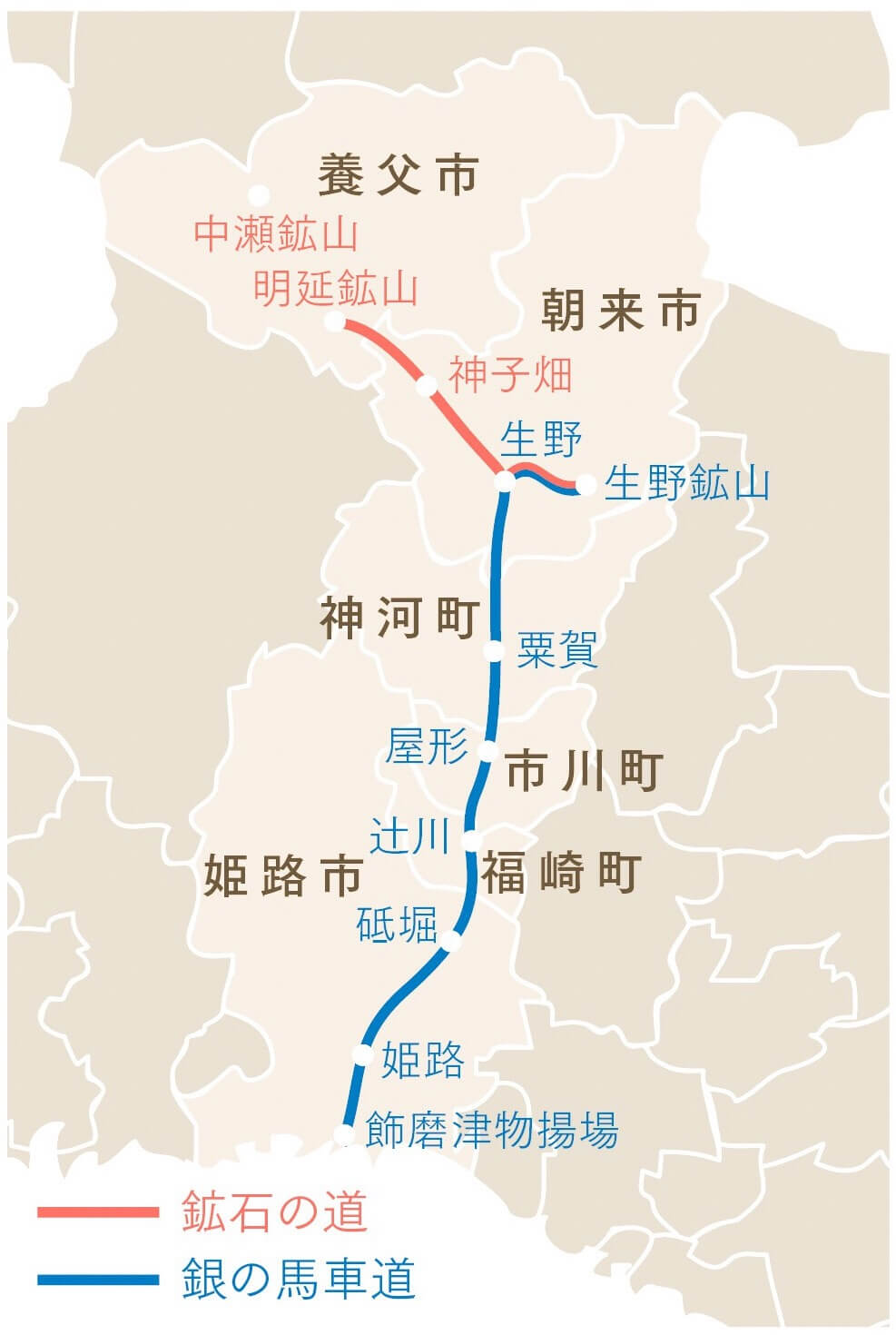

なかでも日本有数の鉱山地帯 “兵庫県 但馬地域” には、生野鉱山をはじめ、明延・神子畑・中瀬などの鉱山が古くから開山されていました。それらの鉱山群を結ぶ「鉱石の道」は、やがて、瀬戸内海の姫路港へと南北一直線に貫く「銀の馬車道」に繋がります。

播但を貫く全長73kmの “銀の馬車道 鉱石の道” には、資源大国日本の記憶を留める歴史遺構が点在し、それらの多くが経済産業省の近代化産業遺産や、文化庁の「日本遺産」に認定されており、ここ数年、観光資源としての脚光を浴びています。

日本遺産(Japan Heritage)は、文化庁が認定した、地域の歴史的魅力や特色を通じて日本の文化・伝統を語るストーリーである。

出典 : wikipedia 日本遺産公式HP

操業時の面影が濃く残る “明延鉱山跡” を行く

What’s “明延鉱山” ?

明延鉱山とは、明治時代から昭和時代にかけて大いに栄えた、養父市を代表する鉱山のこと。最盛期の1950年代には、鉱山で働く労働者の数は1900名にも上りました。

明延鉱山の開山は実に古く、その歴史は奈良時代まで遡るという。あの有名な奈良 “東大寺の大仏” 鋳造にも明延鉱山産出の銅が献上されたとの言い伝えがあるようです。

明治時代に官営鉱山となった後も、銅・鉛・亜鉛などの多鉱種を産出する鉱山として、また、錫鉱の発見により “日本一の錫鉱山” として大いに発展したといいます。

全国から集まった「ヤマ男」とその家族たちでたいそう賑わった鉱山の里でしたが、1987年(昭和62年)に、円高や金属価格の下落など、時代の流れに勝てず、多くの鉱量を残しながら、その長い歴史に終止符が打たれました。

いざ 明延鉱山探検坑道へ !

明延鉱山の全貌は、深さ1kmの重層構造にて、クモの巣状に掘られた坑道の総延長は550km !? なんと東京〜大阪間に匹敵する長さです。 “明延鉱山探検坑道” は、そんな超長い坑道の一部を鉱山学習施設として整備した見学施設となります。

見学施設とはいえ約650mの坑道内は「ほんのついさっきまで掘ってたんじゃね ?」と思わせる程の生々しさ。時折、天井からしたたり落ちる地下水がヘルメットの頭を叩く。

鉱山稼働時とほぼ同じ状態で保存された空間は、観光化された鉱山坑道の様に通路の舗装などもされておらず、採取した鉱石を運ぶ為に使われたレールもそのまま残っている。このリアル感はかなり感動的 !

1200年以上も前から、この暗闇の中をノミやツルハシだけで切り開き、“宝の石” を求めて突き進んで行ったのかと思うと、日本人のパイオニア精神も大したものだと思う。

坑内には閉山まで使われていたであろう、車両系鉱山機械、削岩機などが多数、放置され 展示され、生々しさを際立たせている。また、坑内は平坦な道ばかりではなく、階段もあり、狭い通路もあるので、結構な探検気分も味わえます。

現在、養父市が管理している明延鉱山探検坑道の見学には予約が必要ですが、約1時間、職員さんの詳しいガイド付きでしっかりと見学が出来るうえに、写真撮影もじっくりとさせて頂けた。

近代鉱山の姿を残す「明延鉱山探検坑道」は、近代産業遺産フェチにとってはかなり満足度が高いものでした。

大仙粗砕場インクライン

明延鉱山探検坑道付近には、鉱石を運ぶ為に使われていたインクライン跡や、古い時代の坑道口などもそのまま残されている。

山間に開かれた、かつての繁栄の跡が少しばかり残る明延の古い町並みが何ともノスタルジックだった。

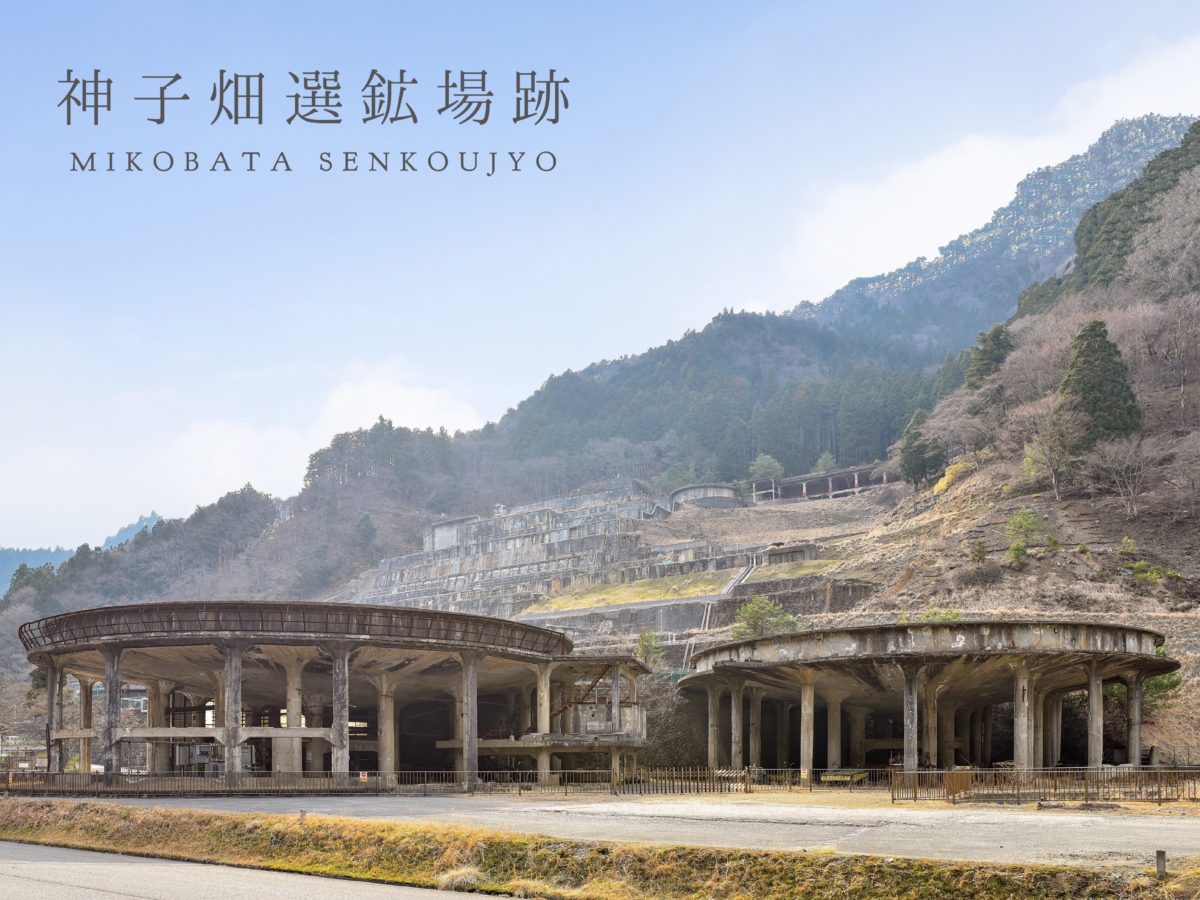

不夜城と呼ばれた “神子畑選鉱場跡” を行く

“選鉱” とは、採掘された鉱石から目的とする有価鉱物を、なるべく純粋に残りなく取る作業の事をいいます。 明延鉱山から車で30分程走ると、突如として、巨大な廃墟的建造物が現れる。

神子畑選鉱場は、選鉱専門施設として建てられた建築物 。明延で採れた鉱石はトロッコで神子畑選鉱場まで運ばれ選鉱された後に生野で製錬されていたようです。

実はこの神子畑も古くは銀と銅を産出する鉱山として繁栄した時期があり、江戸幕府や明治政府も開発に力を注いだ鉱山でした。しかし明治末期には出産量と共に衰退し、閉山。大正8年から明延鉱山の鉱石を選鉱する “神子畑選鉱場” に生まれ変わりました。

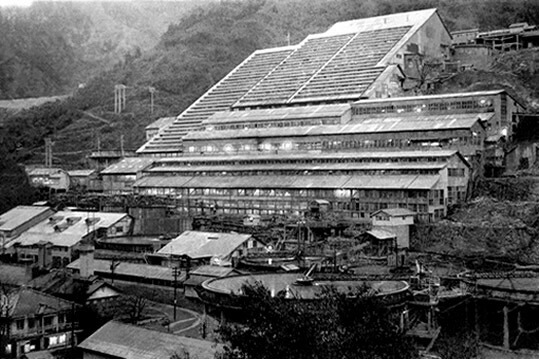

操業時の神子畑選鉱場

山の斜面を利用した機械選鉱場はその規模・産出量ともに “東洋一” と謳われたという。また操業当時は24時間稼働しており、夜中になると選鉱場が山間に眩く光り、その姿はまるで不夜城のようだったといいます。

1986年(昭和62年) 明延鉱山の閉山とともに操業は停止され、現在は山肌に沿って残る選鉱場のコンクリート基礎部分や、シックナーと呼ばれる巨大な円盤型の選鉱装置が2基そびえ立っているだけ。

映画インディペンデンスデイを彷彿させるシックナーは神子畑選鉱場跡のシンボルとも言える存在の様です。僕は特に廃墟が好きという人間では無いが、シャッターをきっていてなぜかワクワクするものがあった。

中世から近代そして現代と、時代と共にありかたを変えながら栄枯盛衰を繰り返した神子畑選鉱場跡。そのスケールのデカさと迫力が、語らずともその深い歴史を伝えてくれている様な気がした。

まとめ

兵庫県の但馬地区で日本の急速な近代化を支えた2つの近代産業遺産と、それらを結ぶ日本遺産 “鉱石の道” 。それらは現役での使命は終えているが、その歴史を後世に伝えるという新しい使命を果たしている様にも思えた。

それぞれの公式ホームページでより詳しく解説されているので是非覗いてみてもらいたい。

では、また !

公式ホームページ

関連記事

-

-

神戸の近代産業遺構「湊川隧道」と レトロタウン新開地

昭和の楽園 “新開地” ! 大正から昭和初期の神戸新開地 神 ...

-

-

「琵琶湖疏水クルーズ」明治時代の夢と130年の歴史を乗せて桜の水路を行く!

Contents 明治期 京都の壮大なプロジェクト夢の “琵 ...

今回行った場所

明延鉱山跡

神子畑選鉱場跡