古くは 夢窓疎石 や 小堀遠州 、近代では 重森三玲 など、今に残る京の名庭を手掛けた有名作庭家は何人かいますが、とりわけ東山界隈や岡崎エリアを散策していると、小川治兵衛 の名前に触れる機会がとても多い。

明治時代のカリスマ庭師である “七代目小川治兵衛” は、江戸中期から続く京都の植木屋「植治」の七代目。まるで自然そのものの様な開放的な庭園は「植治流」と呼ばれ、その後の近代庭園の手本となった作庭師です。

琵琶湖疏水を庭園に用いた男

琵琶湖疏水 第三隧道西口

明治維新後の東京遷都によって、衰退の一途をたどり、最大の危機に瀕した千年の都「京都」。

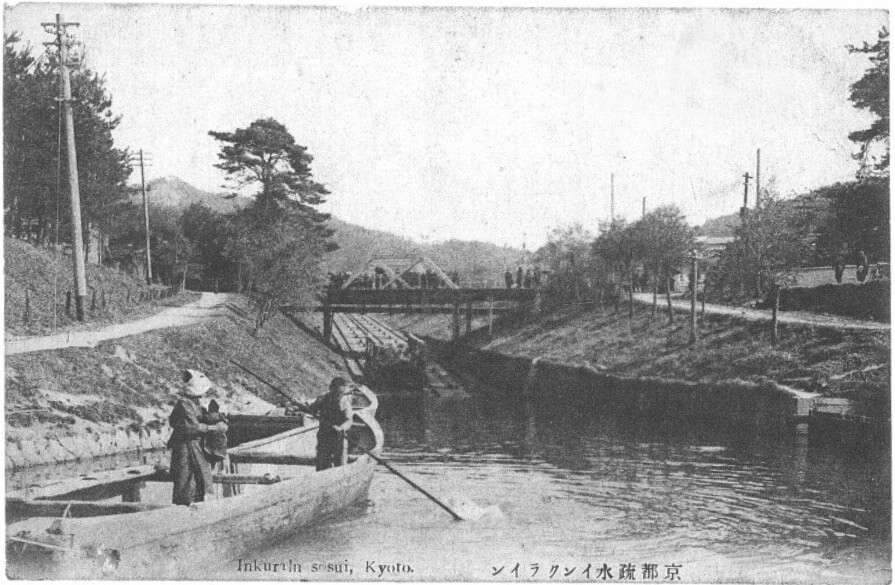

水力の時代であった近代以前の内陸京都にとって、物資輸送の大動脈は大阪と京を結ぶ淀川、そして淀川の表玄関である伏見と京都市街地を結ぶ高瀬川の水運が主流であり、一方、東国諸藩からの運搬は逢坂山を越える東海道を牛車や人馬で行き来する手段しかありませんでした。

京都疏水インクライン

「琵琶湖の水を京都に引く」という疏水事業は、衰退した京都に新たな生命力を吹き込む、近代の日本における一大プロジェクトです。

そして、五年もの年月を費やし開通した琵琶湖疏水は、舟運・電力・農業・防火・飲料水と多目的に利用され、京都の復興に大きな役割を果たしたのでした。

南禅寺船溜

やがて、豊かな水の流れは人々の暮らしを多彩に潤すようになります。四季折々の風情を醸し出す景観は、時の流れと共に、市民の憩いの場としての役割も担うようになりました。

琵琶湖から引かれた疏水は、今も京都市街地の彼方此方を清らかに流れ、美しい京の景観を形成するたいせつな要素にもなっています。

疏水分線と哲学の道

また、インフラ整備事業以外にも、琵琶湖疏水によって大きく発展したものがありました。それは明治・大正期の庭園文化です。

とりわけ水が豊富となった東山の南禅寺界隈には、時の豪商や薩長を代表する政治家らの大屋敷が建てられ、新たな庭園づくりの需要が生まれることになります。この庭園づくりで一躍脚光を浴びたのが「七代目小川治兵衛」でした。

「円山公園 日本庭園」七代目小川治兵衛 作庭

“水と石の魔術師” と言われた七代目植治は、琵琶湖から引いた水を自由自在に扱い、池を中心にした「流れのある庭」に開放的な空間を創りだす独自の手法で、多くの疏水庭園を手掛けました。

今回は “一日で岡崎界隈の植治庭園を満喫する” というテーマのもと、七代目小川治兵衛が手掛けた常時見学可能な庭園群を歩いて巡ってみたいと思います!

平安神宮 神苑

東神苑 栖鳳池

平安遷都を行った桓武天皇を祭神として、明治28年に建立された “平安神宮” もまた、琵琶湖疏水事業と同じく、東京奠都による失望で目に余るほどの衰退ぶりであった明治京都が復活を賭けて、新たな京のシンボルを模索し創建したもの。

中神苑 蒼龍池

平安神宮敷地内の神苑は約一万坪余りの広大な庭園に、社殿の建物を囲んで、東・中・西・南の四つの庭で構成されており、この内、中神苑・西神苑・東神苑の作庭を七代目植治が手掛けています。

東神苑 泰平閣

東神苑の栖鳳池を東西にまたぐ泰平閣は、植治の作庭にあわせて大正期に京都御所から移築したもの。通路の両側に腰を掛けて植治の庭を楽しむことができます。

中神苑 蒼龍池「臥龍橋」

無数の睡蓮の円い葉が浮かぶ中神苑 蒼龍池には、円柱形の石柱が配された臥龍橋と呼ばれる飛び石があります。

これは小川治兵衛が、「龍の背にのって池に映る空の雲間を舞うかのような気分を味わっていただく」ことを意図して設計したもの。飛び石には、豊臣秀吉が造営した三条大橋と五条大橋の橋脚が用いられています。今で言うSDGsの先駆けですね。

栖鳳池の紅枝垂れ桜

初夏の紫陽花や半夏生、秋の色彩豊かな紅葉など、四季折々に風光明媚な姿を見せる平安神宮ですが、なかでも、谷崎潤一郎の「細雪」にも登場する春の紅枝垂れ桜はとても美しく、この時期は多くの見物客で賑わいます。

平安神宮 神苑

神苑には三つの池とそれを繋ぐ流れがあります。疏水を通って琵琶湖から運ばれて来たのは水だけではなく、様々な生物もやってきました。中には琵琶湖では絶滅の危機と言われているイチモンジタナゴが神苑の池で世代交代しながら生存しているそうです。

![]() 平安神宮から徒歩7分

平安神宮から徒歩7分

京セラ美術館 日本庭園

昭和8年開館の “京都市京セラ美術館(旧京都市美術館)” は、公立美術館として日本で現存する最も古い建築です。

大規模な改修を経て2020年にリニューアルオープンしましたが、創建当時の和洋が融合した特徴的な意匠が美しく保存されています。

京都市京セラ美術館

昭和の名建材 “泰山タイル” も足元できらりと存在感を見せている。

京セラ美術館の日本庭園が七代目植治によって作庭されたのは明治43年のこと。もともとは商品陳列所の庭が前身で、昭和の美術館建設時に藤棚の設置などの改築が加えられたと考えられているようです。

こちらの日本庭園は24時間一般開放されており、また新館屋上のテラス、本館内の中央ホールなど一部のエリアは入場無料エリアとなっているので、気軽に立ち寄ってみたい。

![]() 京セラ美術館 日本庭園から徒歩5分

京セラ美術館 日本庭園から徒歩5分

無鄰菴 庭園

七代目小川治兵衛といえば “無鄰菴” というほど、数多い植治庭園の中でも彼の代表作であり、まだ当時34歳の七代目植治が、近代庭園の先駆者として名声を得るきっかけとなった作品です。

無鄰菴の作庭を植治に依頼したのは、長州出身のビッグネーム “山縣有朋公” 。 琵琶湖疏水工事に特許を与えた内務卿であり、その竣工式で、天皇・皇后両陛下を迎えた、時の総理大臣 山縣有朋は、まさしく明治政府の根本に君臨した政治家です。

無鄰菴庭園は、有朋公自らの設計監修により七代目植治が作庭したといわれています。

無鄰菴庭園を造営するにあたって、山縣が望んだのは寺の庭や町家の坪庭にみられる伝統的な侘び寂びの世界とは全く違うものでした。

無鄰菴の名は山縣の郷里「萩」の草庵から受け継がれたもので、隣家もなく閑静であった事に由来するという。山縣が望んだ、伸びやかで、明るく、自然の美しさを表現する庭を、若き七代目植治は自らの才能と技量を発揮し、造りあげたのでした。

借景の東山の麓から流れ出したかのような水の流れは、緩やかなせせらぎをつくり、青い空を映す穏やかな池へとそそがれる。鮮やかに色づく紅葉と芝生が華麗な空間を演出しています。

名勝 無鄰菴

950坪もの広々な敷地内には、数寄屋造りの母屋、庭園の林道から見え隠れする茶室、煉瓦造の洋館の三棟がバランスよく配されている。この洋館で日露開戦を目前に、伊藤博文、桂太郎らと外交方針を論じた “無鄰菴会議” が開かれました。

無鄰菴 洋館

広大な敷地に、和と洋、二つの館を建てる事が、明治時代の実力者のステイタスであり、一種の流行りだったといいます。そういえば、亀岡の楽々荘も、和洋の館を備えながら小川治兵衛の庭を持つ明治建築でした。

四季によっていくつもの魅力ある景色を見せてくれる無鄰菴ですが、紅葉の映える秋もさることながら、新緑が綺麗な初夏もおすすめです。

豊かな流れの水面にカエデの林がつくる鮮やかな青もみじと苔がきらめき、明るい陽光と数寄屋造りの母屋がつくる陰影がとても美しい。

無鄰菴庭園は鑑賞するだけではなく、自然の中に身をおき、園路内を散策して楽しむものとして設計されています。 奥へ行くにしたがって、里から野へ、野から山への様相へと変化する構成となっている。

山縣は、新しい時代の新しい価値観を “庭園” で表現しようとしたという。 庭の声に耳を澄ませれば、流れる水の音と一緒に有朋公と植治が残したメッセージが聴こえてくるかもしれない。

名勝 無鄰菴

無鄰菴では有朋公も眺めた近代日本庭園の傑作を愛でながら、お抹茶やスイーツが楽しめます。ここらでほっこり一息ついてから、次のお庭に参りましょう。

![]() 無鄰菴から徒歩7分

無鄰菴から徒歩7分

並河靖之七宝記念館 庭園

三条白川の “並河靖之七宝記念館” は、明治・大正期に活躍した日本を代表する七宝家 並河靖之の旧自宅兼工房です。こちらの庭園が七代目小川治兵衛のデビュー作となります。

お隣に住んでいた縁で、並河氏が若き植治に作庭を依頼したという。ちなみに現在も並河靖之七宝記念館の隣には「造園 植治」があり、当代の小川治兵衛が創業260年の技を継いでおられます。

七代目植治が、七宝の研磨用として邸宅内にいち早く引き込まれていた疏水を用いて並河邸庭園をつくったのは、煉瓦造の南禅寺水路閣が完成した翌々年のことでした。旧並河邸庭園は個人宅の庭園に疏水を用いた初めての例としても知られています。

七代目植治は並河邸作庭にあたり思い切ったプランを提案します。疏水の水をなみなみと蓄える池の上に二階建ての主屋を張り出させ、室内からはあたかも水に浮かんでいるがごとき境地を演出するのが植治の意図であったといいます。

狭い敷地を感じさせない斬新な「水の庭」で注目を浴びた植治は、続いて山縣有朋からのオファーで無鄰菴の作庭にとりかかるのでした。

並河靖之七宝記念館 庭園

![]() 並河靖之七宝記念館から徒歩6分

並河靖之七宝記念館から徒歩6分

青蓮院 庭園

華頂殿から望む青蓮院庭園

七代目小川治兵衛は “作庭” だけではなく “復元修景” 、いわゆる庭園改修も多く手掛けています。 修学院離宮・桂離宮・二条城・清水寺・南禅寺・妙心寺・法然院 などなど、皇室の別邸庭園から京を代表する名刹まで、庭師としての信頼度が伺えます。

“青蓮院庭園” も七代目植治が復元修景を行った “門跡” となります。 “門跡” とは皇族や公家が住職を務めた、皇室と関わりが深い特定寺院のこと。青蓮院は天台宗の門跡で代々皇族が住職を務めた格式ある寺院です。

青蓮院庭園は、室町時代に龍安寺や銀閣寺の庭園を手掛けた “相阿弥” が作庭したとされ、江戸時代には “小堀遠州” が霧島の庭を加え、明治時代に入って小川治兵衛が復元修景を行っています。 時代を超えて錚々たるメンバーが関わっているという事ですね。

書院である華頂殿から望む庭園は、これまでの植治庭園と同様に池泉回遊式となっています。

龍の背を思わせる巨石を池の真ん中に配した大胆な構成が特徴的。石橋に乗って池の中を眺めていると、くるくると気持ち良さげに鯉が泳いでいた。

青蓮院 庭園

あとがき

今回は小川治兵衛のお膝元である岡崎エリアの一般見学可能な植治庭園を一日で巡るというテーマで纏めてみましたが、南禅寺界隈には七代目植治作庭の庭を備えた一般非公開の大豪邸が今も数多く点在します。

“對龍山荘” “何有荘” “洛翠” “碧雲荘” “有芳園” などなど… 琵琶湖疏水開通と時を同じくして建てられた豪邸群は、通称 “南禅寺界隈別荘” と呼ばれ、今はその殆どが有名企業の所有となっています。

また、京都全域まで広げると七代目植治の庭に出会う事は珍しい事ではなく、ばったり出くわす度に、名実ともに時代を代表する庭師であったと共に、植治の庭というのは当時における一種のブランドだったであろうことを実感します。

建仁寺「潮音庭」小川治兵衛作庭

写真が趣味の僕は、撮影の前に庭園を歩いたり座敷から庭を眺めてみたりする。ひとしきり丁寧に庭を眺めて作庭者が立っていた場所を探ってみます。いわゆる、見せどころというかビューポイントというか。

今回も四季の植治庭園を撮ってまわりましたが、バチっと構図が決まった時には、明治のカリスマ庭師が「おーよくわかったねー」なんて言ってくれた様な気がしました。(笑)

関連記事

-

-

「京都」洋館レストラン&レトロ建築カフェ 超おすすめ13選!

全国1億2千万の “京都LOVER” の皆様こんにちわ。 何 ...

-

-

「京都」幕末維新ゆかりの史跡を一泊二日で巡るおすすめコース

265年に渡り続いた江戸幕府による封建国家から、明治維新を経 ...

-

-

「琵琶湖疏水クルーズ」明治時代の夢と130年の歴史を乗せて桜の水路を行く!

Contents 明治期 京都の壮大なプロジェクト夢の “琵 ...

-

-

京都「御所」から「西陣」へ 静かな桜の穴場を巡る春の散歩路

日本らしい四季の風情を楽しむことができるまち「京都」。なかで ...

-

-

世界遺産 二条城で朝食を!香雲亭から清流園を眺めて朝御膳

香雲亭から見る清流園 京都でも有数の観光スポットとして賑わい ...

-

-

「酬恩庵一休寺」一休さんが愛したお寺で、一寸ひと休み

とんちで有名な、くりくり坊主頭の一休さんが実在の人物なのは有 ...

-

-

洛北鷹峯「源光庵・光悦寺・常照寺」をまわる紅葉街道散歩路

京都市内を南北に走る千本通を北に向かうとしだいに登り坂になる ...

-

-

妙心寺塔頭「桂春院」静かな侘びの庭を訪ねる

Contents 露地庭園に詰められた侘び寂びの趣4つの庭園 ...