聞くところによると “鶯谷” は山手線の駅で一番、乗車人員数が少ない駅なのだとか。

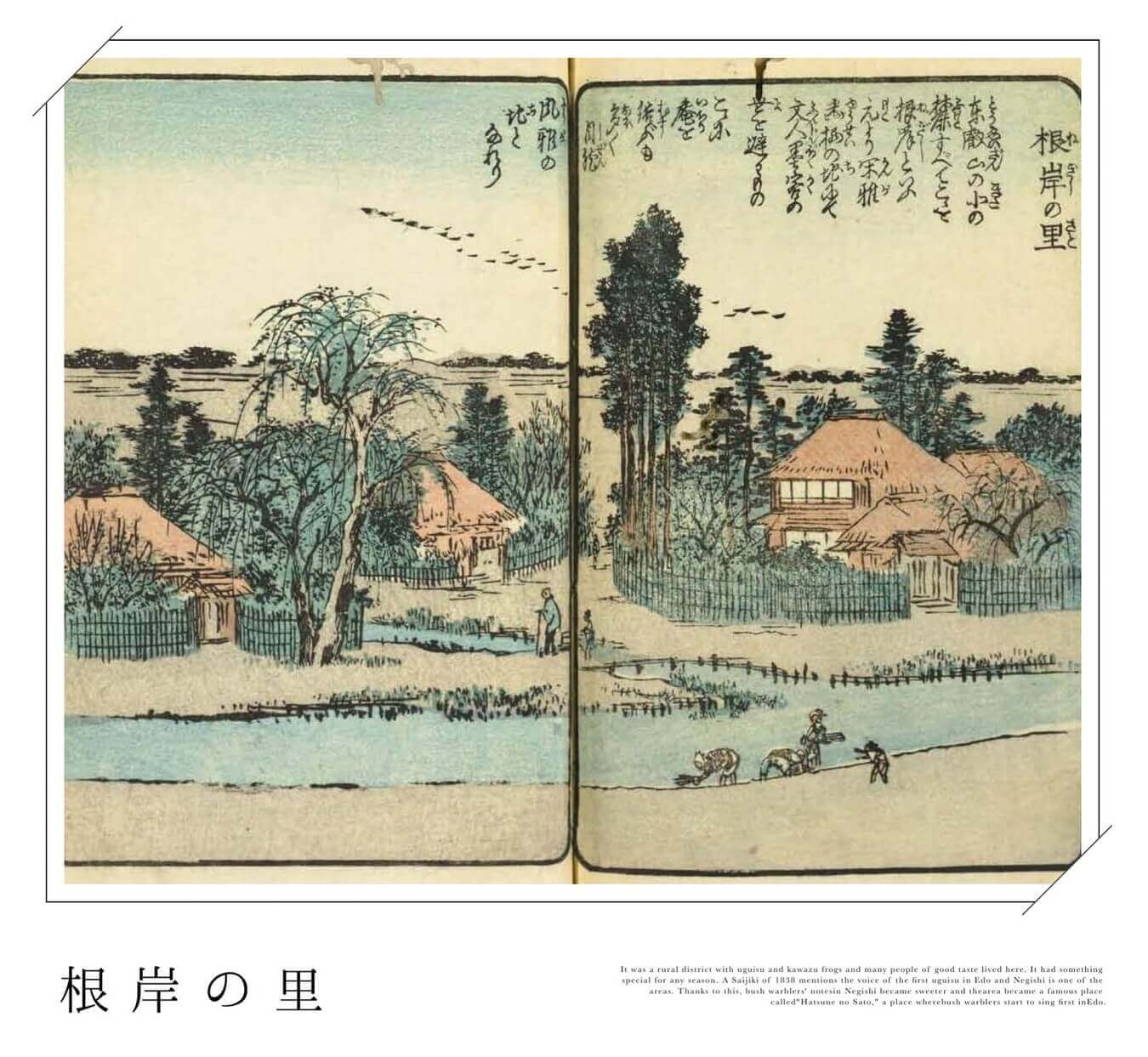

鶯谷駅の山手線外側界隈は、その昔「根岸の里」と呼ばれ、江戸時代中期から幕末にかけては別荘地であったといいます。とりわけ「鶯」が名物で、このあたりの鶯はよい声で鳴くと言われており、その名残りが駅名となった様です。

当時は江戸の金持ちや、文人墨客がこぞって別宅を設けるほど、風光明媚な田園風景が広がっていたそうですが、今は見る影もなく、鶯谷駅を降りて「子規庵」に向かうまでの道中には、こじんまりとしたラブホテルが犇めきあう様に立ち並んでいた。

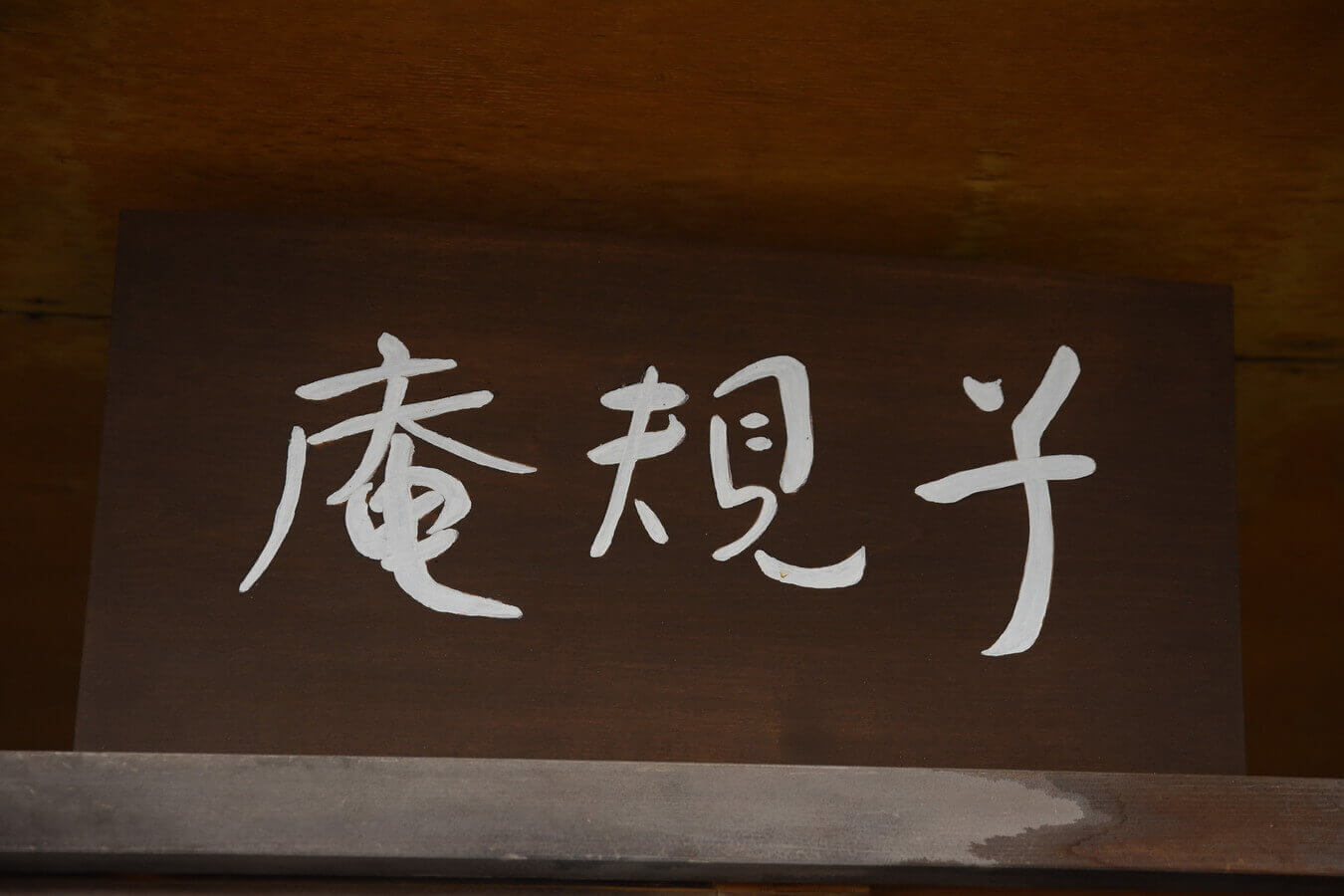

子規庵

俗世界の匂いがプンプン漂うホテル街の端っこに、街並みの様相とは少しかけ離れた一軒の小さな平家の家屋が建っている。

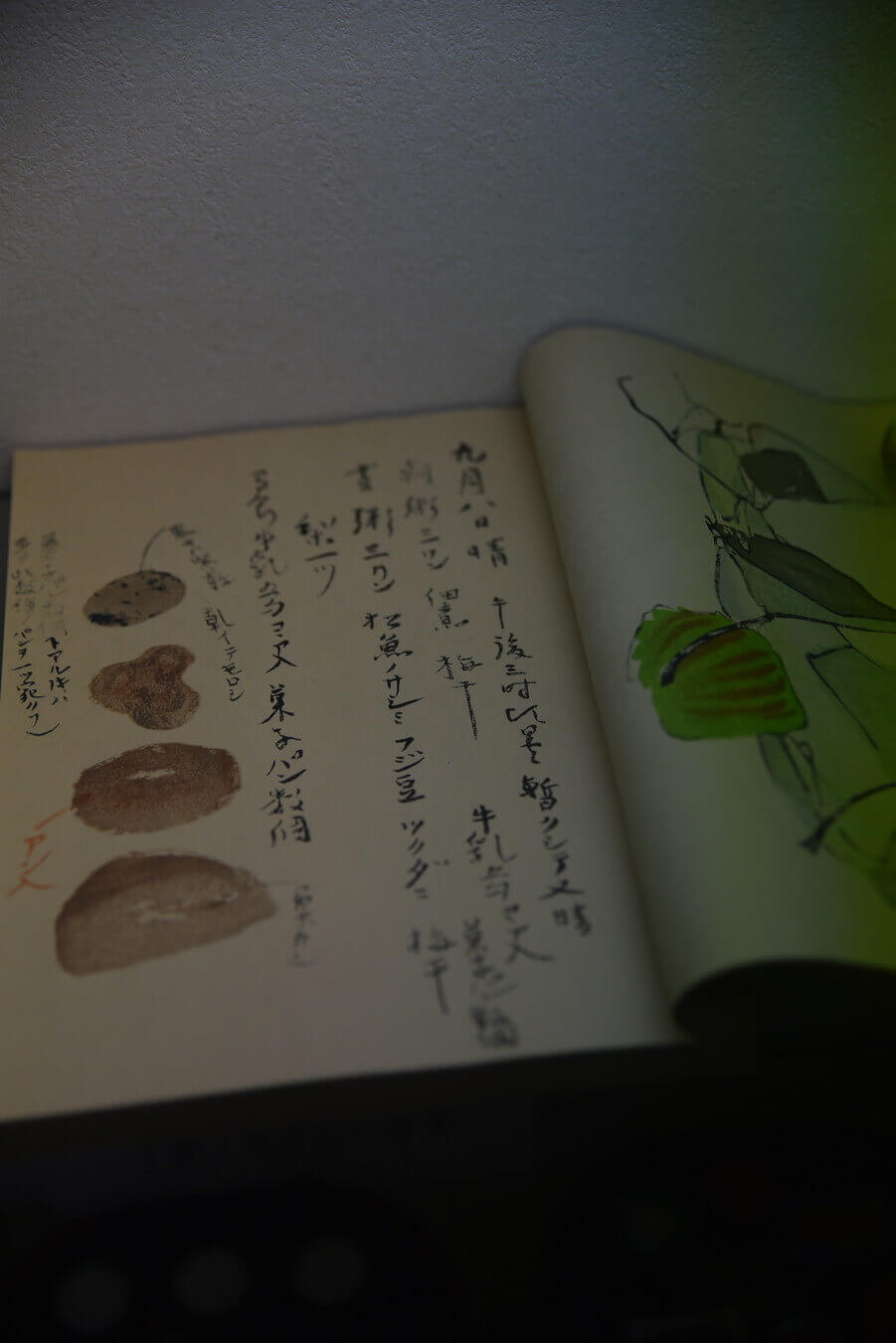

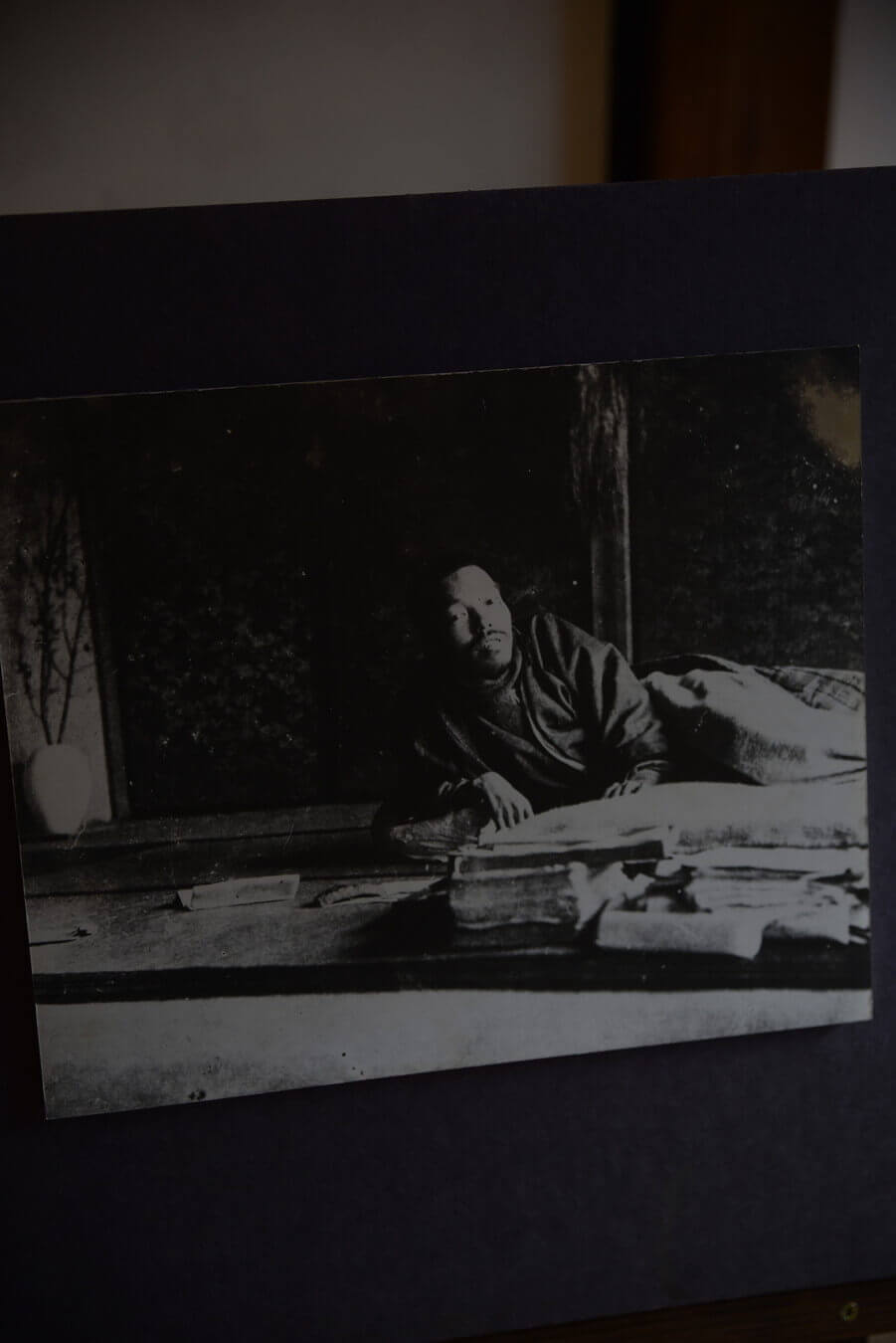

子規庵 は、近代俳句の祖と言われた明治時代の俳人、正岡子規が晩年の八年間を過ごした住処となります。 晩年と言っても、正岡子規の生涯はわずか35年だったので、青年時代の青春の一頁を過ごした家でもあったのだろう。

正岡子規と言えば、 「 柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺 」 という俳句がまず一番に思い浮かびますが、子規はその短い生涯の中で近代文学史上に大きな足跡を残した、明治時代を代表する文豪のひとりであります。

正岡子規は明治時代までは存在しなかった「俳句」と「短歌」という言葉を確立させた、近代俳句や短歌の祖としても知られるお方。

石川啄木、宮沢賢治しかり、明治期生まれの歌人には、若くして才能と命を散らした人が多いですよね。

子規庵は、子規が家族とともに明治27年から、病で没するまでの間を過ごした場所で、元々は、加賀藩前田家の御家人が使った二軒長屋だったという。

往時は無二の友人であった 夏目漱石 を始め、多くの文人たちがここを訪れたそうです。

昭和20年に戦災で家屋は一度焼失しましたが、弟子たちの手によって、子規の過ごした長屋の一部をほぼそのままの間取りで再建されたのが現在の子規庵とのこと。

子規庵

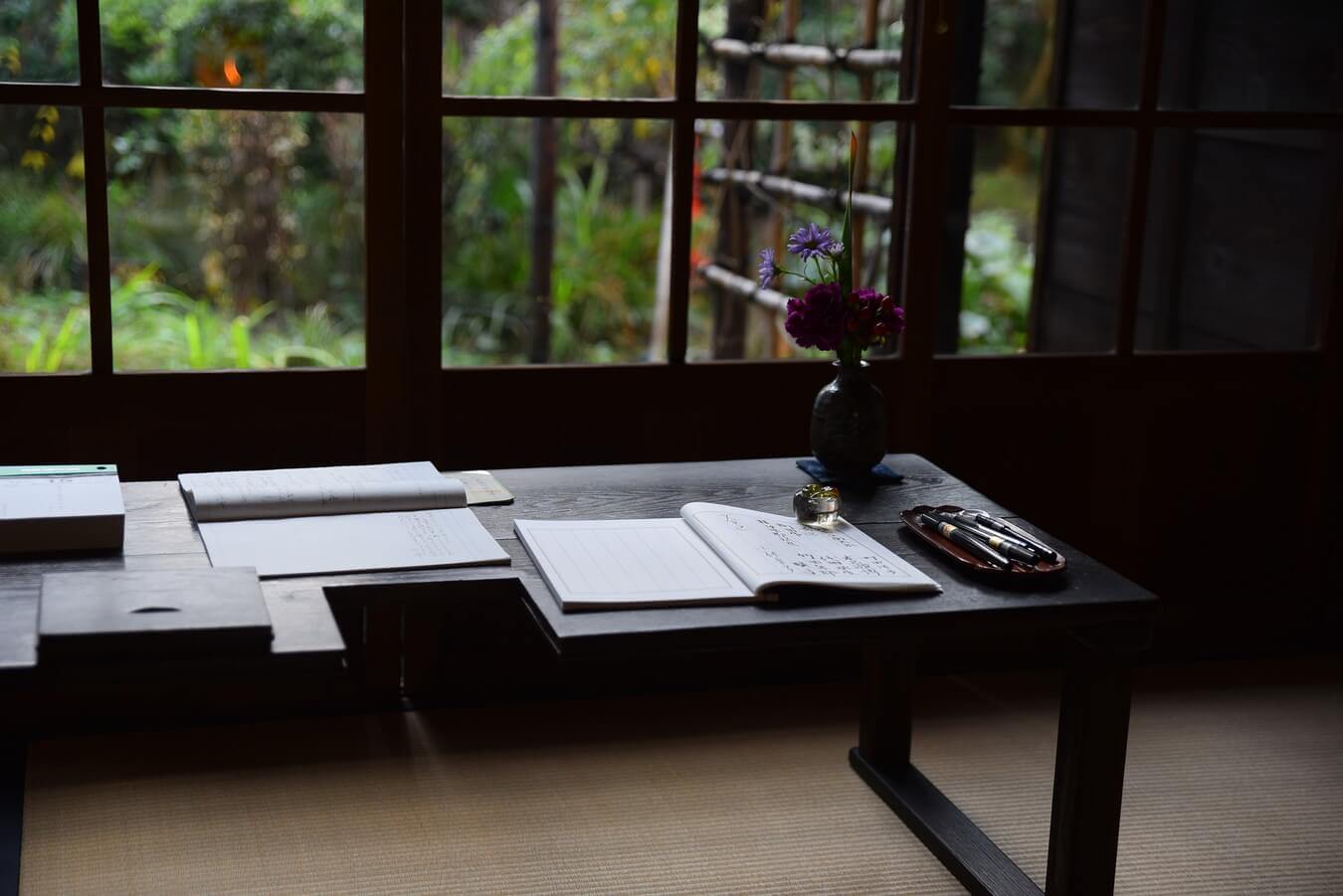

正岡子規がここに住んだ頃には、庭から上野の山を望むことが出来たという。

子規の没後100年を経て周囲は大きく様変わりしているが、書斎から眺める静かな小庭の景色だけはあまり変わっていないと思われる。

子規庵の玄関を出るとラブホの看板が目に入る。ここらの如何わしい町並みは戦後のドサクサで形成された様ですが、もし子規が生きていたら、この光景を何と詠んだだろうか? などと、ふと思う。

さて、子規庵を後にして谷中へ向かいます。

谷根千 さんぽ

関西人にはあまり馴染みの無い「谷根千」というフレーズ。

谷根千 とは、文京区から台東区一帯の “谷中・根津・千駄木” の頭文字をとって呼ばれるエリアで、所謂、東京の下町地区になります。 大阪でいうと、中崎町や空堀商店街あたりの雰囲気に近いでしょうか。

旧吉田屋酒店

僕はこの谷根千界隈の下町風情を残す雰囲気がとても好きで、東京出張の折、時間があればちょくちょく散歩します。 昭和の町並みに古い建築やレトロなカフェなどがちらほらあって、なかなか目を楽しませてくれる。

カヤバ珈琲

江戸で大火が起こるたびに寺が引っ越してきた事により寺町となった谷中、職人が多い門前町だった根津、元々武家町で文豪や芸術家に愛された千駄木と、成り立ちは違えど江戸時代から賑わいのあった地域の様です。

なかでも千駄木に居を構えた文豪にはビッグネームが多く、森鴎外、夏目漱石、川端康成、林芙美子などなど、錚々たる顔ぶれが名を連ねる。また、千駄木駅から西へ伸びる「団子坂」は、江戸川乱歩の出世作「D坂の殺人事件」の舞台としても有名ですよね。

夕焼けだんだん と 観音寺築地塀

谷根千エリアにどこか懐かしい昭和の雰囲気があるのは、東京大空襲の罹災が少なかった事が理由の様です。 下町散歩の締めくくりに、戦前の町家建築を利用した興味深い施設に立ち寄った。

上野桜木あたり

徳川慶喜、渋沢栄一、鳩山一郎などの名士が眠る 谷中霊園 を過ぎて細い小道に入ると、趣ある木造の家屋が見えてくる。

「上野桜木あたり」は、戦前の昭和13年に建てられた、木造住宅三棟からなる複合施設。 中には、天然酵母のビアホール、手作りパン屋、塩とオリーブオイルのお店などが集まっています。

昭和の住宅によく見られる長屋の様な形式ではなく、それぞれ独立した二階建て寄棟瓦葺きの三棟が寄り添う様に建っていて、入口の路地が建物をつなぐ専用通路になっている。

上野桜木あたり

ここは、年々失われていく古き良き時代を記憶した日本の建物を地域のコミュニティの場として再生すべく、地元のNPOと民間有志が主体となって、歴史的な建物の保全活用を実践したモデルケースとなります。

昭和の東京情緒が満ちる、谷根千、上野桜木という下町の景観があってこそ成り立ったプロジェクトなんじゃないかな?

谷中ビアホール

建物内部の様子も見ておきたかったので、一棟のお店に入ってみた。

「谷中ビアホール」は、個性豊かな生のクラフトビールと、土鍋で調理したおつまみが楽しめるお店。 癖のあるIPAはあまり好みじゃないのだけれど、ここでしか飲めない限定クラフトの “谷中ビール” は、呑みやすくてかなり美味しかったのでオススメ。

谷中ビアホール

店内は、出来るだけ昔の趣を残したままリノベーションされたとの事で、工事中に出てきた昔の新聞紙を壁紙に使ったりと、遊び心も伺えます。

居心地の良さもあり、ついついビールが進み、気持ち良く ほろ酔いのまま大阪へと帰路についた。

では、また!

関連記事

-

-

青森「太宰治」ゆかりの地と故郷を巡る、晩秋の津軽文学ロード散歩

太宰治まなびの家(旧藤田家住宅) 北国の山間部で初雪が降り積 ...

-

-

推理小説の巨人「江戸川乱歩」の迷宮世界とその足跡を巡る

旧江戸川乱歩邸 自分が “江戸川乱歩” の作品とはじめて出会 ...

-

-

「森鷗外・夏目漱石住宅」吾輩は猫である執筆の家を訪ねる

Contents 文豪に愛された町二大文豪が住んだ家吾輩は猫 ...

-

-

文人のまち奈良高畑「志賀直哉旧居」と、ささやきの小径をゆく

志賀直哉旧居 書斎 志賀直哉旧居がある奈良市の “高畑町たか ...

-

-

倚松庵から富田砕花旧居へ「谷崎潤一郎」と歩く阪神間文学ロード散歩

谷崎潤一郎記念館 谷崎潤一郎と “阪神間” のまち 阪神間 ...

今回行った場所

子規庵 公式ホームページ

上野桜木あたり 公式ホームページ