近代的なオフィスビルやタワーマンションが立ち並ぶなか、時折、大大阪時代のモダン建築がちらほら顔を覗かせるといった、どこかレトロな雰囲気も感じられる大阪船場の堺筋。

そんな堺筋でひときわ存在感を放つ建物が、今からおよそ120年前に建てられた大商家、旧小西家住宅(旧小西儀助商店社屋)だ。

商いの家

小西儀助商店を前身とするコニシ株式会社は、くすりのまちとして知られる 船場 道修町 で 明治3年(1870年)に薬種問屋として初代小西儀助が創業したのが始まりとされる。

旧小西儀助商店社屋は、道修町通に面した堺筋と交わる北東角に、明治33年から3年の歳月をかけて、二代目小西儀助が建てたもの。

当建築の奥行きは、かつての背割り下水を跨いで一筋北の伏見町まで続き、漆黒の壁が20間(約36m)に渡って続く。 南より表屋(店舗棟)・主屋(居住棟)・蔵(土蔵)を並置した壮大な佇まいは、近代大阪における町家建築の集大成といわれている。

これほど大きな木造建築が、空襲の戦火や震災を経て、また都市化における再開発の影響を受けずに都会のど真ん中に現存している事自体が奇跡に近い。

道修町通に面して間口10間(約18m)、ずらりと格子戸を巡らした一階と白い漆喰で仕上げた二階、4寸5分勾配の桟瓦葺で高い棟を配した屋根。その重厚な構えは、明治時代から風雪をしのいできた老舗にふさわしい風格に満ちあふれている。

国の重要文化財にも指定される旧小西家住宅(旧小西儀助商店)は、近年まで住居やコニシグループの社屋として使われてきた。

それゆえ、なかなか内部見学の機会も少なかったのだが、コニシ株式会社が創業150年目を迎えた2020年11月から、往時を伝える建築と共に、歴史を紡いできた数々の収蔵品を展示する史料館として内部見学が叶う様になった。

今回、通常は一般公開されていない2階部分なども特別に撮影取材をさせて頂いたので、当建築の魅力と合わせて紹介したい。

商家の一階

前庭から内玄関へ

前庭

初代から類まれなる商才を惚れ込まれ、その跡を継いだ二代目小西儀助は、天賦の才で身上を拵えると、新社屋の建設に乗り出した。二代目儀助はこの新社屋の随所に深い拘りを詰め込み、日本各地から様々な良材を取り寄せて普請にあたったという。

道修町通りから店棟の大戸を潜ると、土間から前庭、内玄関、通り庭へと続く。店棟と居住棟を分けて、その間に庭を配置する「表屋造り」は、規模は違うが京町家の間取りと共通している。

前庭

前庭の石畳を踏んで内玄関へと向かう。当時は踏石の大きさが商家の格式を現したというが小西家のそれはかなり立派だ。内玄関の軒下にさりげなく吊り下げられたブリキの折り鶴が迎えているよう。

引き違いの格子戸を開けて「ごめんやす」と中に入る。

内玄関

二間通しの式台を構えた内玄関は家人が客と応対する間にあたる。往時は儀助夫人が、秘書や女中たちと共に机を並べ、得意先との交渉などの仕事をこなしていたという。

内玄関から仏間(中の間)を経て座敷(儀助の居室)へと続く。

仏間と座敷の設え

仏間

仏間は飾りを控えた造りだが、柾目の桐材に金箔をあしらった斬新なデザインの欄間が目を引く。仏間の隣に配された座敷は、往時、儀助の居室として使われた部屋で、かつてコニシの社長室にあてられた時代もあった様だ。

座敷(儀助の居室)

畳敷の入側(廊下)と、広い前裁(座敷に面する庭)に面した座敷には栂の良材がふんだんに用いられてはいるものの、全体的に華美な装飾などはなく、商人らしい実用性と拘りが見て取れる。

仏間・座敷・内玄関

数寄屋風の書院窓を備えた奥行きの深い 床の間 には、二間半通しの落し掛けが設けられ、意匠として力強い構成になっている。

床の間の前に敷かれた畳だけ、通常より半畳分長い 1.5畳 としているのは “縁が切れないように” の意味がこめられており、また “商売繁盛(半畳)” の縁起担ぎにもなっているという。

通り庭から前栽へ

竈のある炊事場

日常生活の中心となったのは居住棟の “通り庭” に設けられた炊事場であった。 土間には家人と奉公人の日々の食事を賄った大きな竈があり、土間に設けられた板床で 丁稚は慌ただしく食事をとるのが常であったという。

創建当時の旧小西家住宅は、家族と従業員、女中など、合わせて52人が暮らした大店だ。彼らの胃袋を支えてきた炊事場が、現在も往時の趣きのまま保存されている。

炊事場

炊事場の天井は煙が立ち籠らない高い吹き抜けとなっており、高窓からの明かりで浮かび上がる九寸角の大黒柱と長さ四間半もの大梁で構成された雄大な小屋組の空間は大店の象徴でもあった様だ。

前裁

通り庭から、店棟(店舗)居住棟(住まい)蔵棟(倉庫)の三棟を区切る役割を果たしていた 前裁へと続く。まちの騒音を遮断すると同時に、涼風を屋内に運ぶ役割もある。

前栽の植木や石灯籠を眺めていると、ここが船場のオフィス街のど真ん中だという事を忘れてしまいそうになる。

前裁

前裁の奥に、家財用の衣裳蔵、食品事業用の二階蔵、薬品事業用の三階蔵が並んでいる。

商家の二階

南の間と北の間

南の間(賓客の間)

二階の中央部に配された8畳間の座敷、南の間は来賓用にあてられ、当時は家人の出入りも禁じられたという。 一枚板の 床の間天井 や、硝子を嵌め込んだ欄間など、意匠にも趣向が凝らされている。

アールのデザインを施した硝子障子や書院窓が柔らかい印象を与え、くれ縁の向こうに表屋の棟が景として目に入る。

北の間(夫人の間)

夫人用の10畳間の座敷、北の間は前裁に面していて、ちょうど目の高さに庭木の緑があって、こちらの景観がとても美しい。

北の間から前裁を見る

旧小西家住宅は、谷崎潤一郎が大阪船場を舞台に描いた小説 「春琴抄」 のモデルとなっているのだが、まさに、北の間から望む景観には 陰翳礼讃 の趣きが感じられた。

琵琶床と平書院を付した床の間。床柱には赤松、落とし掛けには竹が使用されており、床の間に梅を置くと松竹梅となる。

歴史の足跡

明治時代の竣工から移築や曳家なども行われる事なく、100年以上、創建の地で大阪船場の移り変わりを見てきた小西家住宅だが、平穏無事に存続した訳ではなく、数度の大難を乗り越えて今日にいたっている。

創建当初の小西家住宅は間口14間あったが、明治44年の市電開通に伴う堺筋の拡幅に合わせて、西側敷地の約90坪を提供しなければならず、住宅を残すために「軒切り」によって4間(約7m)がカットされた。

この軒切りによって、黒漆喰塗りの外壁が20間にわたって続く現在の外観が生まれたのだが、昔は今より更に堺筋2車線分も大きかったと考えると、とんでもないスケールの建築だった事が想像出来る。

残された3階への階段

また竣工当初の母屋は3階に望楼が設けられていたが、関東大震災の後に、大阪でも起こり得る地震に備えて撤去された。現在も、内部には3階に上る行き止まりの階段だけが残されている。

空襲の被弾によって張替えられた三枚の天井板

大阪市中心部が焦土となった第二次世界大戦末期の大阪大空襲。 小西家にも例外なく焼夷弾が屋根を突き破って落ちた。家人総出で消火にあたったそうだ。焼夷弾が貫通した女中部屋の天井板3枚だけ、周りのものより白く新しい。

旧小西家住宅史料館

2020年11月に開館した「旧小西家住宅史料館」では、一階の住宅見学ゾーンに加え、店の間として使われていたスペースを改装して展示ゾーンを設けている。明治・大正期に実際使用されていた硯箱や提灯、儀助の履歴書や、金庫などが展示されている。

旧小西家住宅史料館

当時の船場商人の様子が伺える大変興味深い史料館だが、衣装蔵に収蔵されていた100年前の膨大な史料群を整理するのには、そうとう骨が折れたそうだ。また、当館では、道修町の歴史や小西家が歩んできた沿革などをコニシの社員の方が詳しく解説してくれる。

コニシ株式会社 大阪総務部 石井さん

「旧小西家住宅史料館は、創業150周年を迎えたコニシの記念事業の一環として一般公開にいたりました。長年コニシの本社として大切に使用してきた旧小西家住宅への来館をお待ちしております。 」と、大阪総務部の石井さん。

船場 道修町の生きた大建築は、商いのまち大阪の繁栄を今に伝えている。

公式サイト:旧小西家住宅史料館

取材協力:コニシ株式会社

参考文献:小西家の佇まい(大阪道修町の商家)

今回行った場所

旧小西家住宅

関連記事

-

-

花の大大阪モダンストリート「堺筋」レトロ建築を愛でて歩く!

大正後期から昭和初期にかけて、東京を凌ぐ東洋一の商都として大 ...

-

-

「綿業会館」大大阪時代を象徴する重要文化財の建築を訪ねる

綿業会館「談話室」 大正後期から昭和初期にかけて、東京を凌ぐ ...

-

-

北浜「適塾」緒方洪庵が遺した大阪船場の幕末史跡

全国1億2千万の幕末ファンの皆様こんにちわ。 明治維新まで繰 ...

-

-

花の大大阪モダンアイランド「中之島」のレトロ建築を愛でて歩く!

大阪市中央公会堂 旧貴賓室 大正後期から昭和初期にかけて、 ...

-

-

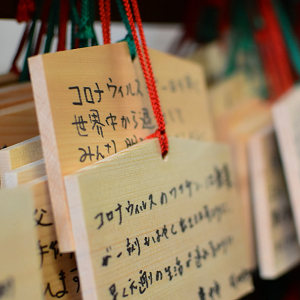

大阪船場、くすりのまち「道修町」の少彦名神社で願うこと

大阪市中央区の 道修町 。関西人でも 道修町どしょうまち と ...

-

-

倚松庵から富田砕花旧居へ「谷崎潤一郎」と歩く阪神間文学ロード散歩

谷崎潤一郎記念館 谷崎潤一郎と “阪神間” のまち 阪神間 ...

-

-

大阪船場ロマンティック街道 「三休橋筋」冬の大大阪モダン建築

大大阪と近代建築 綿業会館 昭和6年竣工 大正後期から昭和初 ...